貞享の改暦の功績により天文方に任じられた渋川春海は、元禄二年十一月二十二日(1690年1月2日)に本所二つ目先の土地を拝領し天文台を築いた。しかし、これは低地にあったため、元禄十六年(1703)には幕府に願いでて駿河台の地を拝領し、天文台を移した。

幕府は延享四年(1747)、宝暦の改暦の際に神田佐久間町に天文台を置いたが、10年程で改暦が終わると撤去された。ついで明和二年(1765)宝暦暦修正のため、牛込 (現在の新宿区袋町日本出版クラブ付近) に天文台が建てられた。こちらは修暦完了後も存続したが、木立が茂って観測ができなくなり天明二年(1782)に浅草片町裏に移転した。これが浅草天文台である。

この浅草天文台は葛飾北斎の富嶽百景の一つ、「浅草鳥越の図」に描かれていて有名である。この浅草天文台で、西洋天文学を採り入れた「寛政暦法」が

一方、天保の改暦の主務者であった渋川景佑は、自邸内の小石川三百坂下のほか、天保十三年には渋川家専用の九段坂測量所を持ち、観測を行なった。『

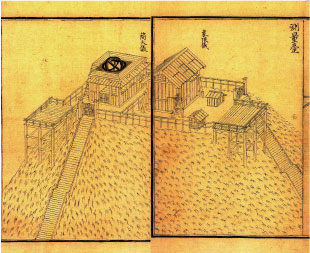

巻十九から測量台の図を示す。