暦Wiki

協定世界時 (Universal Coordinated Time; UTC)†

- 元来は1日を24等分して1時間、1時間を3600等分して1秒=1/86400日となるわけですが、

- 1秒の長さが原子秒により正確に定まると、今度は逆に、1日=86400秒ではなくなります。

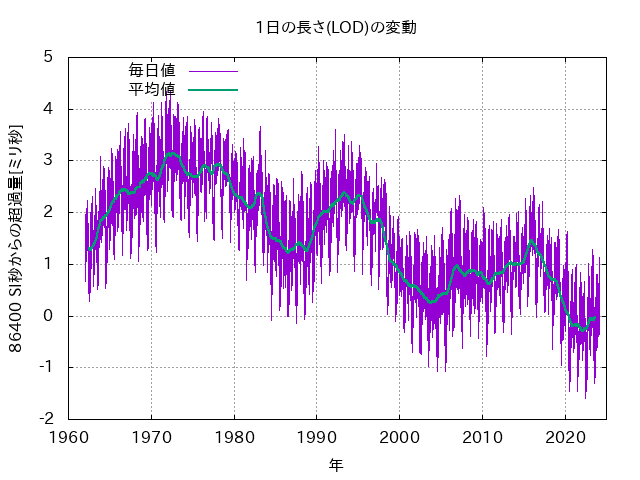

- ここでいう1日とは地球の自転によって決まる1日、より正確には世界時(UT1)で数えた1日=LODです。

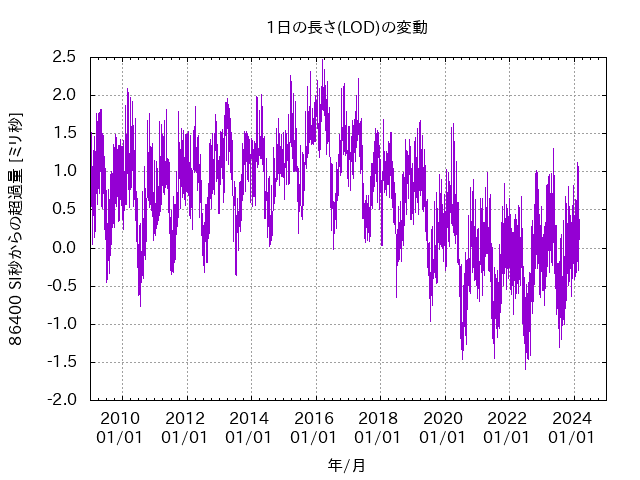

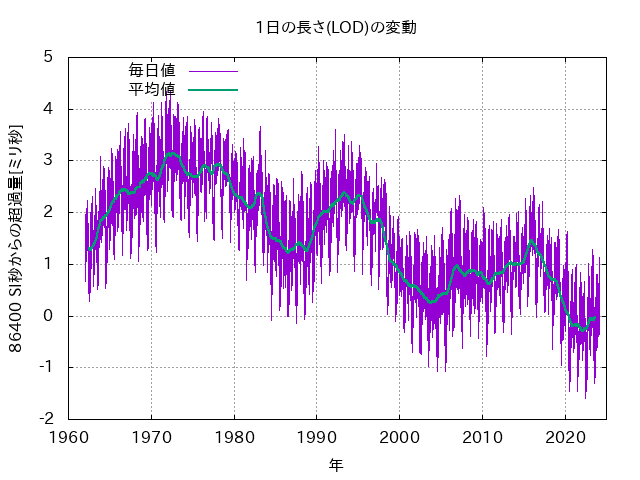

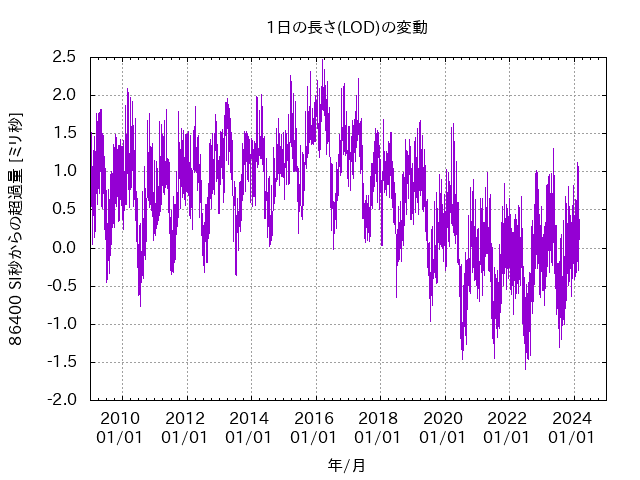

- たとえば、2010年代の1日は概ね86400秒よりも1ミリ秒ほど長くなっていました。1ミリ秒=0.001秒、1ミリ秒×365日=0.365秒ですから、2〜3年で1秒の違いになります。

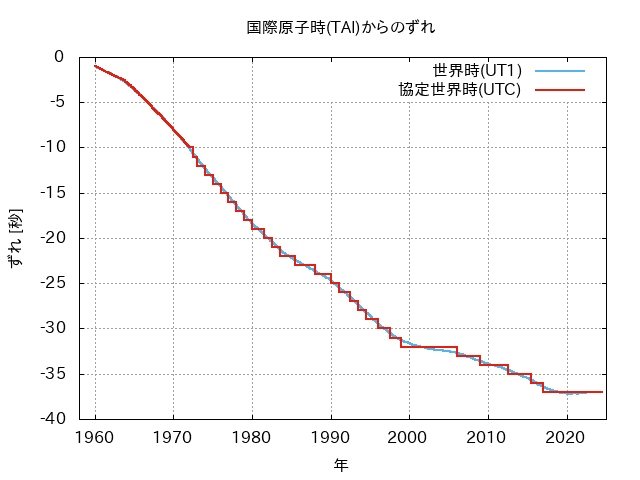

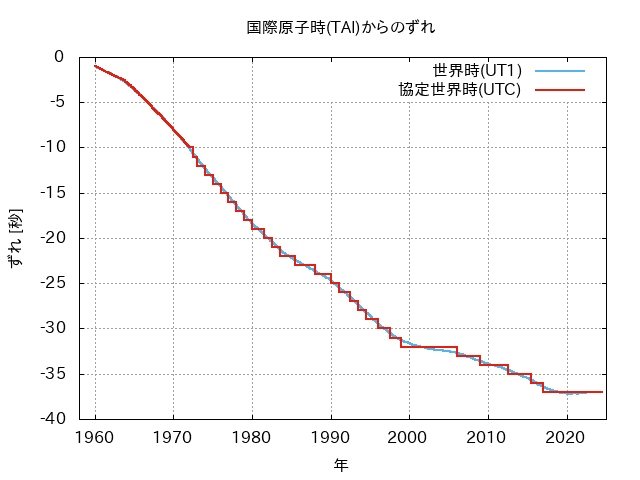

- このままでは地球の自転にもとづく時刻と時計の針が指す時刻との間にずれが生じてしまいますから、うるう秒を使って調整します。

- この、国際原子時をうるう秒で調整した時刻系を、協定世界時といいます。

- 協定世界時に9時間を加えたものが、中央標準時 (日本標準時、日本時) です。

うるう秒 (leap second)†

- うるう秒はUT1-UTCが±0.9秒以内になるように、6月末または12月末 (第2候補として3月末または9月末) に挿入または削除します。

- 挿入は23時59分59秒、23時59分60秒、00時00分00秒、・・・のように数え、正のうるう秒といいます。

- 削除は23時59分58秒、00時00分00秒、・・・のように数え、負のうるう秒といいます。

- 中央標準時=協定世界時+9時間ですから、日本では7月1日または1月1日の午前9時直前に調整が入ることになります。

- いつ、どのように調整するかは、国際地球回転・基準系事業中央局がBulletin C (IERS

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) ) に掲載します。

) に掲載します。

- うるう秒による調整は1日の長さ(LOD)と密接に関係します。

- 1970年代のようにLODが86400秒より3ミリ秒長ければ3ミリ秒×365日〜1秒であり、毎年うるう秒を挿入する必要があります。

- 2010年代前半のようにLODが86400秒より1ミリ秒長ければ1ミリ秒×365日〜0.365秒であり、2-3年ごとにうるう秒を挿入する必要があります。

- 2000年代前半のようにLODが86400秒に近ければ、うるう秒による調整は必要ありません。

- 2020年台のようにLODが平均的に86400秒を切るようになれば、史上初の「負のうるう秒」が実施される可能性も出てきます。

- うるう秒挿入の是非には異論も多く、うるう秒を続けるか否か議論が進められています。

うるう秒一覧†

- 調整はこれらの日付の直前に行われます。

| 日付(0h UTC) | UTC-TAI[s] |

|---|

| 1972-01-01 | -10 |

|---|

| 1972-07-01 | -11 |

|---|

| 1973-01-01 | -12 |

|---|

| 1974-01-01 | -13 |

|---|

| 1975-01-01 | -14 |

|---|

| 1976-01-01 | -15 |

|---|

| 1977-01-01 | -16 |

|---|

| 1978-01-01 | -17 |

|---|

| 1979-01-01 | -18 |

|---|

| 1980-01-01 | -19 |

|---|

| 日付(0h UTC) | UTC-TAI[s] |

|---|

| 1981-07-01 | -20 |

|---|

| 1982-07-01 | -21 |

|---|

| 1983-07-01 | -22 |

|---|

| 1985-07-01 | -23 |

|---|

| 1988-01-01 | -24 |

|---|

| 1990-01-01 | -25 |

|---|

| 1991-01-01 | -26 |

|---|

| 1992-07-01 | -27 |

|---|

| 1993-07-01 | -28 |

|---|

| 1994-07-01 | -29 |

|---|

| 日付(0h UTC) | UTC-TAI[s] |

|---|

| 1996-01-01 | -30 |

|---|

| 1997-07-01 | -31 |

|---|

| 1999-01-01 | -32 |

|---|

| 2006-01-01 | -33 |

|---|

| 2009-01-01 | -34 |

|---|

| 2012-07-01 | -35 |

|---|

| 2015-07-01 | -36 |

|---|

| 2017-01-01 | -37 |

|---|

関連ページ†

Last-modified: 2022-12-07 (水) 12:33:42

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) ) に掲載します。

) に掲載します。![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) , p.20)

, p.20)![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) ):組織変更対応

):組織変更対応![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) ):DTAIの定義

):DTAIの定義![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) ):TAIとUTCの定義を再確認。

):TAIとUTCの定義を再確認。![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) ):2035年までにUT1-UTCの許容値を±0.9秒から引き上げる。

):2035年までにUT1-UTCの許容値を±0.9秒から引き上げる。