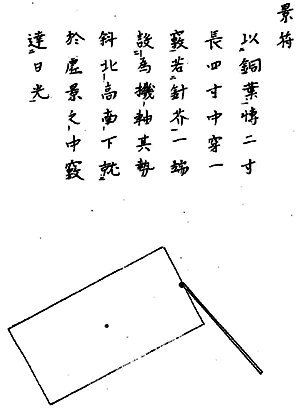

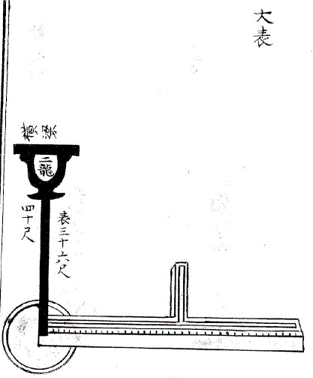

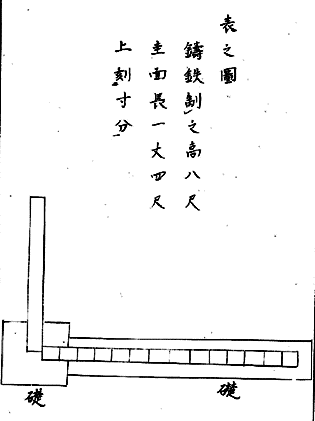

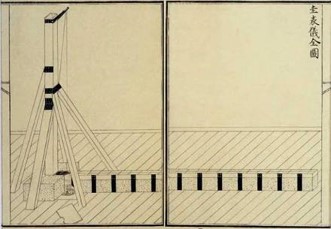

圭表儀†

- 圭表儀は、太陽の南中時における影の長さを測る装置です。

- 縦棒の部分が「表」、目盛りのついた水平部分が「圭」です。一般的には、ノーモン(gnomon)に分類されます。

- とても単純で、もっとも古くから使われている観測装置といえます。

(西村遠里『授時解』p.595)、

(渋川春海『貞享暦』p.32)、

(渋川景佑ほか『寛政暦書』p.14)

測定原理†

- 基本的に、太陽の南中高度は冬至で最も低く、夏至で最も高くなります。

- 南中時における影の長さは南中高度を反映し、冬至で最も長く、夏至で最も短くなります。

- 逆に、南中時における影の長さを日々測定すれば、それが極大・極小となる日から、冬至・夏至の日がわかるというわけです。

- より根源的には、太陽の赤緯が冬至で極小、夏至で極大となることに対応します。

- そもそも、冬至・夏至前後における影の長さ〜太陽の赤緯はあまり変化しませんから、冬至・夏至の決定は原理的に困難といえます。

- いずれにせよ、赤道環で春秋分を観測するのに比べれば、いかにも心もとない方法といえます。