暦Wiki

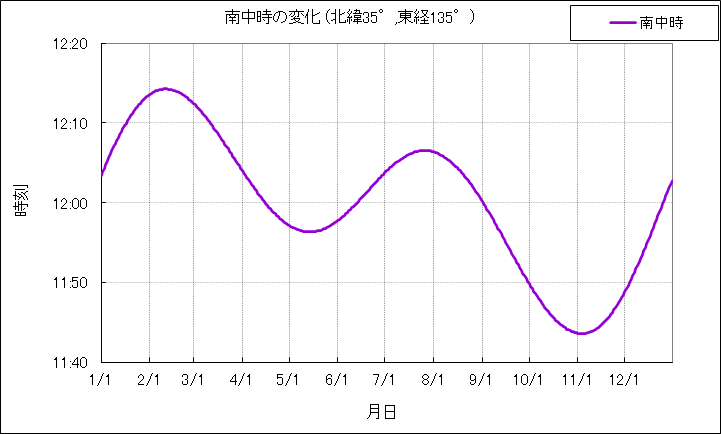

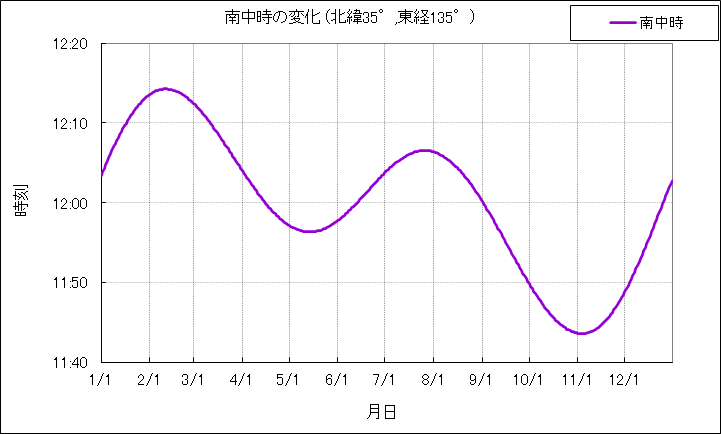

南中時刻は変化する†

- 太陽は毎日同じ時刻に南中しているわけではありません。

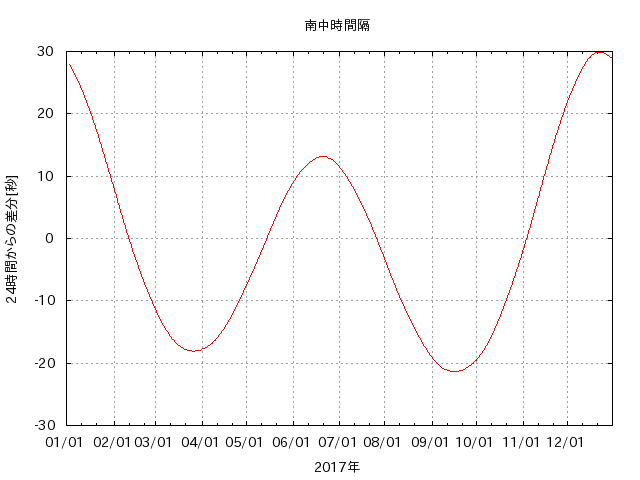

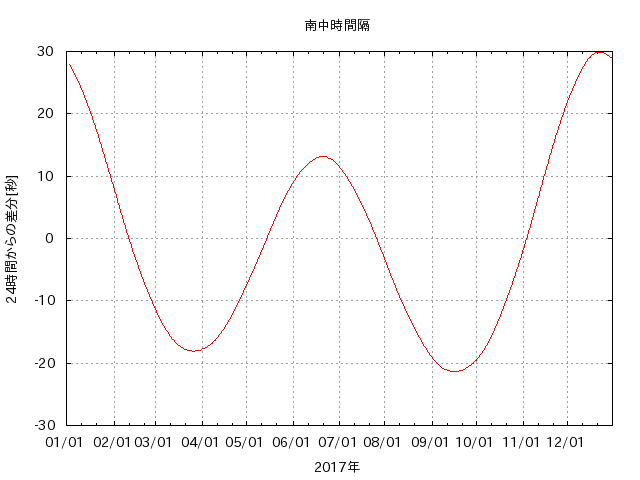

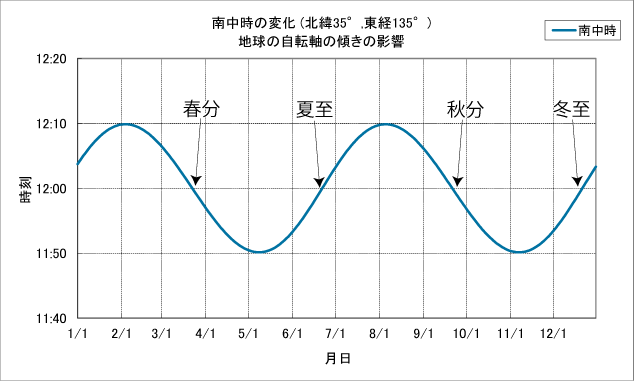

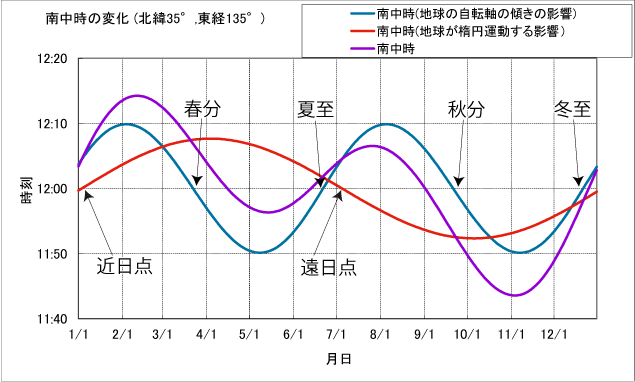

- 北緯35°東経135°の地点の南中時刻と南中時の間隔

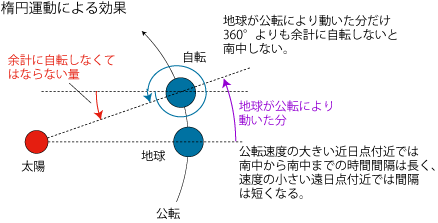

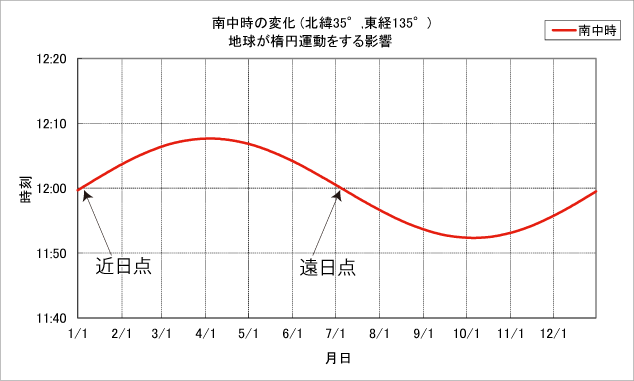

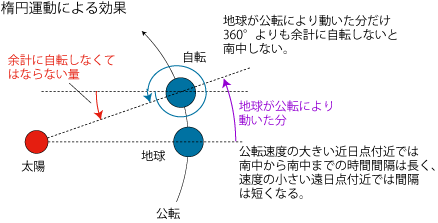

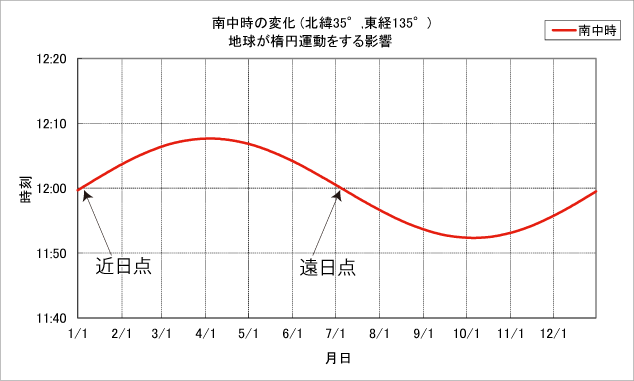

要因1:地球が楕円運動していること†

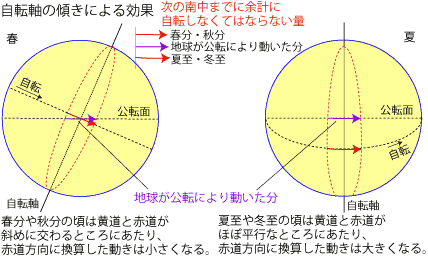

- 地球が公転により移動した分だけ360°よりも余計に自転しなければなりません。

- ケプラーの第2法則により、

- 近日点付近では地球は速く動きます。その分だけ余計に自転しなければならない量は増加、南中から南中までの間隔は長くなり、南中時刻はだんだん遅くなっていきます。

- 遠日点付近では地球は遅く動きます。その分だけ余計に自転しなければならない量は減少、南中から南中までの間隔は短くなり、南中時刻はだんだん早くなっていきます。

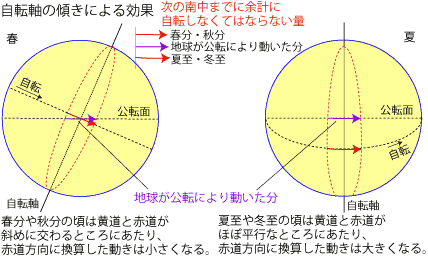

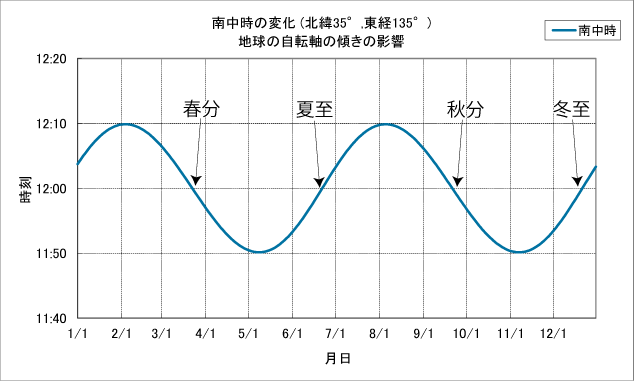

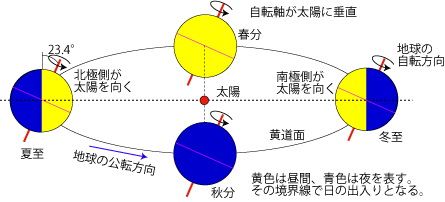

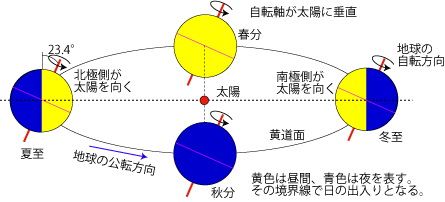

要因2:地球の自転軸が公転面に垂直でなく、約23.4°の傾きを持っていること†

- 自転軸に傾きがあると、南中ごろどのような方向に自転しているかが季節によって変わってきます。

- たとえ地球が公転により動いた分が同じでも、「余計に自転しなくてはならない量」はこの向きに依存しますから、南中時刻も季節変化することになります。

- 春分や秋分のころは公転面に対して斜めな向きで余計に自転することになります。余計な自転量が少なくて済みますから、南中時刻は早くなっていきます。

- 夏至や冬至のころは公転面にほぼ平行な向きで余計に自転することになります。余計な自転量が多く必要になりますから、南中時刻は遅くなっていきます。

- 要因1に比べてわかりづらいとは思いますが、南中時刻に与える影響はむしろこちらの方が勝ります。

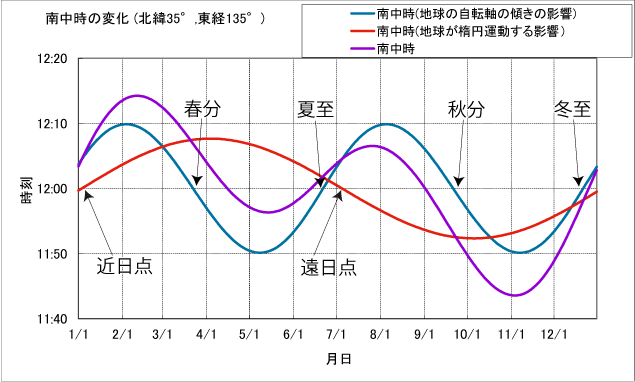

あわせると†

- 以上の2つの効果を合わせると、実際の南中時刻になります。

- なお、現在は冬至と近日点が近い状態にありますが、歳差と近日点の移動によって、約21,000年の周期でその関係は次第にずれていきます。それに伴い、南中時変動の様子も変わっていきます。

関連ページ†

Last-modified: 2024-12-10 (火) 10:39:06