暦Wiki

天保暦 (てんぽうれき) / 天保壬寅元暦†

- 暦法:新法暦書、新法暦書続編

- 選者:渋川景佑

- 期間:天保十五年(1844、弘化元年)〜明治五年(1872)の29年間。前は寛政暦、次は太陽暦 (グレゴリオ暦)。

- 定数:定朔、定気、破章法、歳差。

- 1恒星年=365.242233952291日(周歳)×(360+ 0.013972(歳差))÷360=365.25641日

- 1太陽年=365.242233952291日(周歳)

- 新法暦書続編の159コマ目によると、チコ以降はブリオを除けば値に大差はないから平均して求めた、とあります。

- 1恒星月=360÷ 13.1763967982(太陰毎日平行) = 27.321582日

- 1朔望月=360÷(13.1763967982(太陰毎日平行)−0.9856472405(太陽毎日平行))= 29.530588日

- 1近点月=360÷(13.1763967982(太陰毎日平行)−0.1114082820(最高毎日平行))= 27.554559日

- 1交点月=360÷(13.1763967982(太陰毎日平行)+0.0529551677(正交毎日平行))= 27.212217日

- 特徴

- 渋川景佑と天保暦

- 西洋天文学の知識を、中国の暦書からではなく、ラランデ暦書などの西洋書から直接採り入れた暦。

- 定気法の採用

- 日行盈縮は定朔には使われていましたが、二十四節気には反映されていませんでした。

- 不定時法の採用

- 暦に載せる時刻はそれまでずっと定時法にもとづいていましたが、それを当時一般的に用いられていた不定時法に改めました。

- たとえば暮六時六分は現代的な6時6分という意味ではなく、暮六つから夜一時の6/10だけ経過した時刻を指しています。

天保暦の精度†

太陽・月の位置精度†

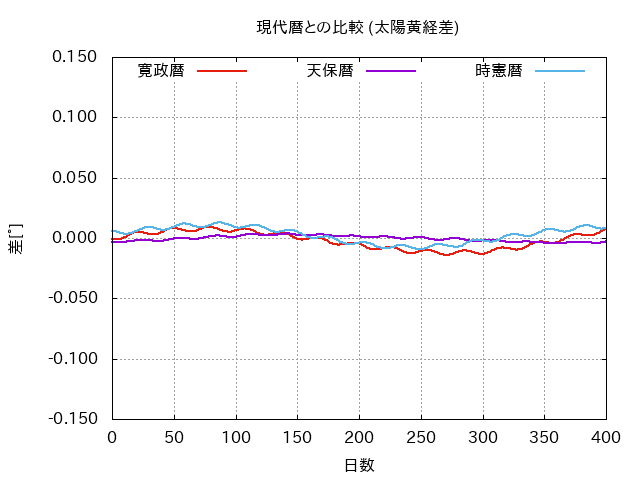

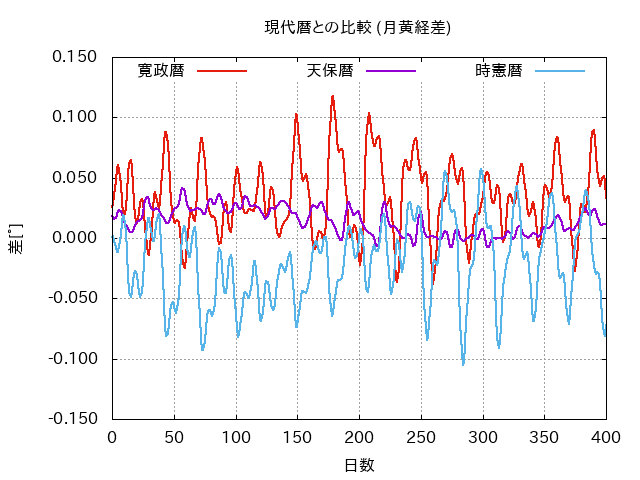

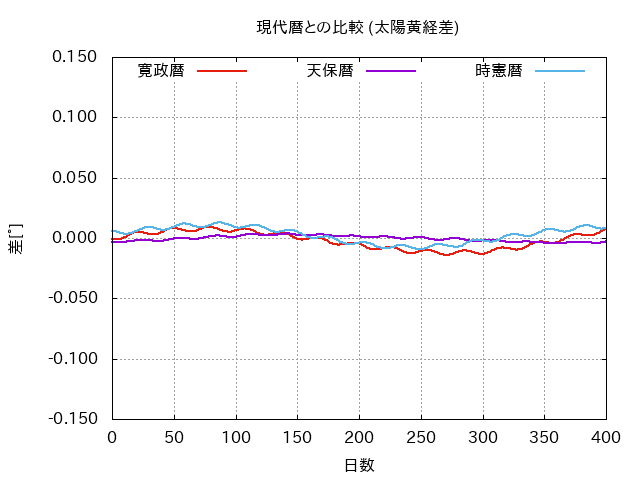

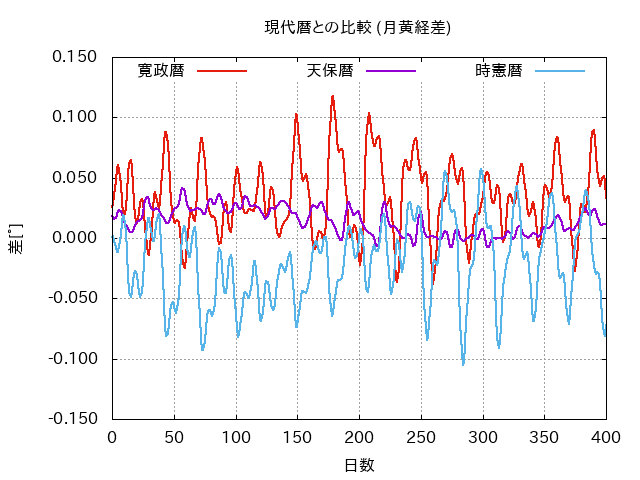

- 太陽も月も、寛政暦に比べて一段と改善がなされています。

- 太陽黄経については0.005°くらいの差が見られます。太陽は1日1°ほどの速さで動きますから、これは時刻にして7分程度の差となります。

- 中心差の時間変動に起因する0.003°ほどの年周変動がもっとも大きな違いとなっています。せっかく金星・木星による摂動を考慮してるのに、もったいないところです。

- 金星による摂動の誤差に起因する0.001°ほどの変動も見られます。衛星を持つ木星の質量がケプラーの第3法則から比較的精密に求められるのに対し、衛星を持たない*1金星の質量はまだはっきりしておらず、影響が過大に見積もられたものと思われます。

![太陽の位置精度[天保暦] 太陽の位置精度[天保暦]](C5B7CADDCEF1compare_modern3.png)

関連ページ†

Last-modified: 2022-07-13 (水) 21:37:42

![太陽の位置精度[天保暦] 太陽の位置精度[天保暦]](C5B7CADDCEF1compare_modern3.png)