暦Wiki

寛政暦 (かんせいれき) / 寛政丁巳暦†

- 暦法:暦法新書、寛政暦書、寛政暦書続録、寛政暦五星法続録

- 選者:高橋至時、間重富

- 期間:寛政十年(1798)〜天保十四年(1843)の46年間。前は宝暦暦、次は天保暦。

- 定数:定朔、平気、破章法、歳差。

- 1恒星年=365.242347071日(歳周)×(360+0.0141666667(歳差))÷360=365.25672日

- 1太陽年=365.242347071日(歳周)

- 1恒星月=360÷ 13.1763981114(太陰毎日平行) = 27.321579日

- 1朔望月=360÷(13.1763981114(太陰毎日平行)−0.9856469352(太陽毎日平行))= 29.530584日

- 1近点月=360÷(13.1763981114(太陰毎日平行)−0.1114147178(最高毎日平行))= 27.554570日

- 1交点月=360÷(13.1763981114(太陰毎日平行)+0.0529506561(正交毎日平行))= 27.212224日

- 厳密には、各定数は消長法により変動するので一定にはなりません。

- 特徴

寛政暦の精度†

- 月行遅疾のような単純化 → 西洋天文学の導入により、ようやく実際の月の運動と暦が比較できるレベルに達しました。

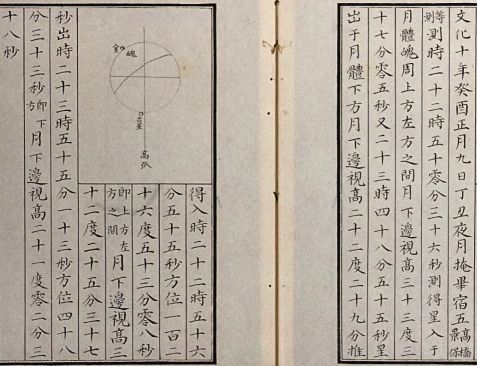

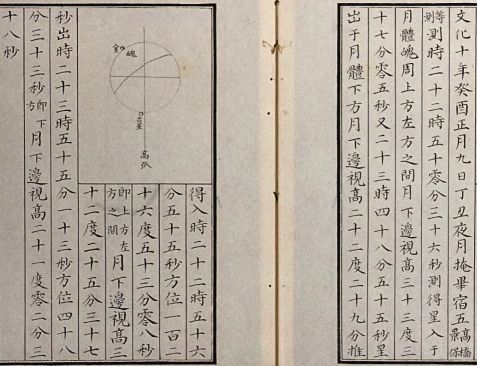

- 文化十年癸酉正月九日丁丑=1813年02月09日、畢宿五=アルデバラン食 (寛政暦書巻35)

- 現代値は浅草天文台での値

| 潜入 | 実測 | 寛政暦 | 現代値 |

|---|

| 時刻 | 22時50分36秒 | 22時56分55秒 | 22時49分13秒 |

|---|

| 位置 | 左上暗縁部 | 126°53′08″ | 127.1° |

|---|

| 高度 | 33°37′05″ | 32°25′37″ | 34.0° |

|---|

| 出現 | 実測 | 寛政暦 | 現代値 |

|---|

| 時刻 | 23時48分55秒 | 23時55分13秒 | 23時47分18秒 |

|---|

| 位置 | 下方 | 48分38秒 | 1.4° |

|---|

| 高度 | 22°29′ | 21°02′38″ | 22.6° |

|---|

| 現象 | 実測 | 寛政暦 | 現代値 |

|---|

| 日出 | 5時39分16秒 | 5時42分24秒 | 5時39分26秒 |

|---|

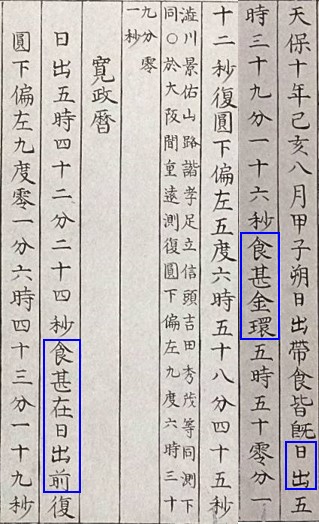

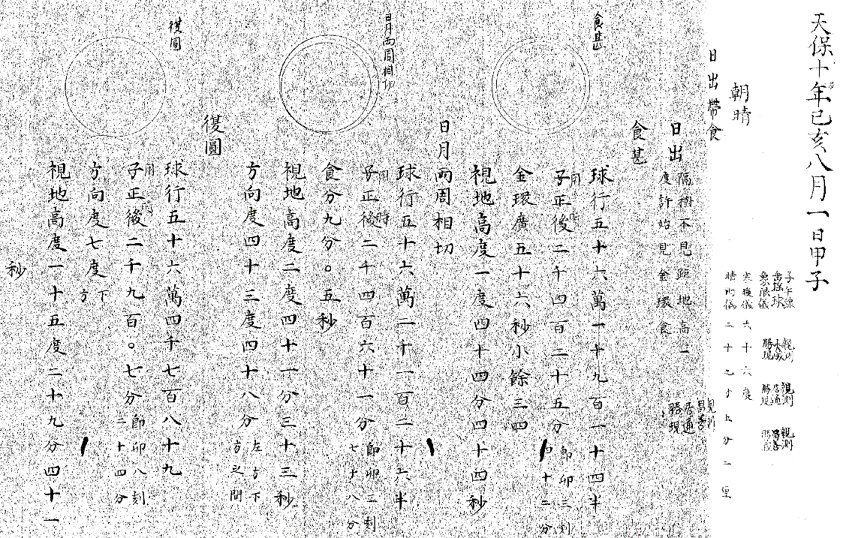

| 食甚 | 5時50分12秒 | 日出前 | 5時50分19秒 |

|---|

| 復円 | 6時58分45秒 | 6時43分19秒 | 6時58分41秒 |

|---|

| 現象 | 実測 | 寛政暦 | 現代値 |

|---|

| 初虧 | 20時31分12秒 | 20時21分33秒 | 20時29分51秒 |

|---|

| 食甚 | 21時56分53秒 | 21時50分41秒 | 21時57分26秒 |

|---|

| 復円 | 23時22分25秒 | 23時19分41秒 | 23時25分06秒 |

|---|

| 食分 | 0.635 | 0.664 | 0.652 |

|---|

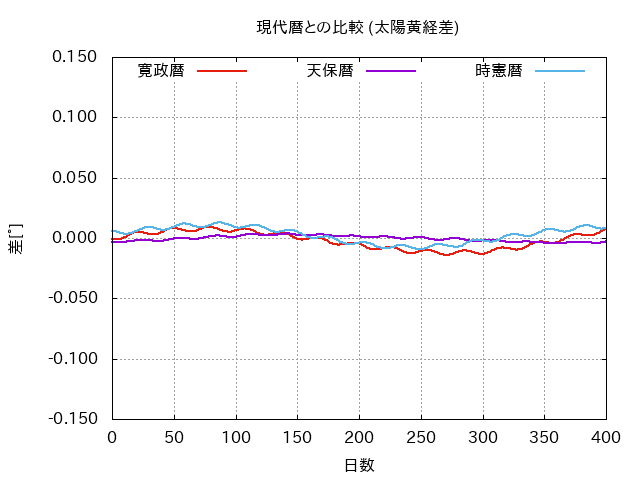

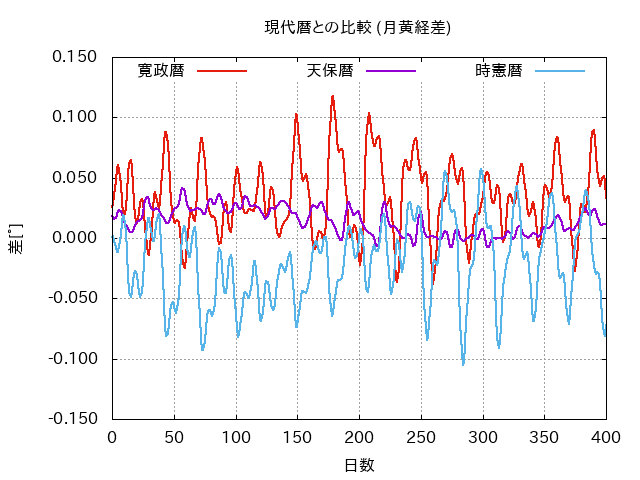

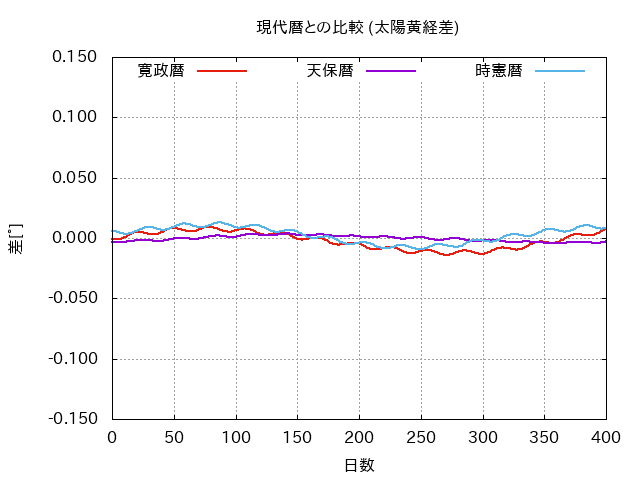

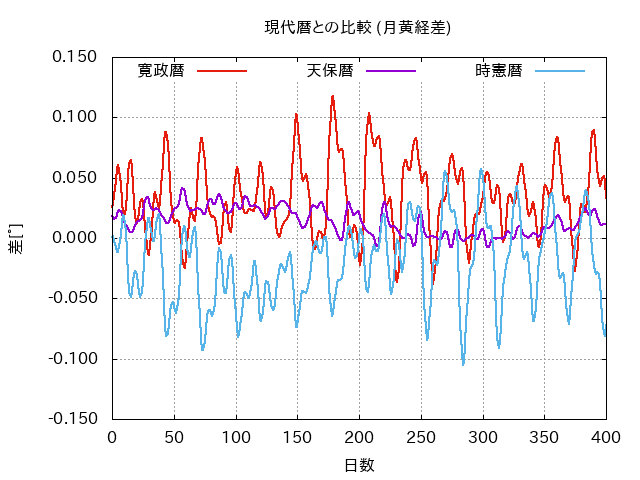

太陽・月の位置精度†

- 上記のような観測から、寛政暦の月の位置精度は時間にして10分弱、角度にして0.1°弱程度と推定できます。

- 実際に、寛政暦・天保暦・時憲暦の太陽・月の黄経を現代値と比較すると、以下の図のようになります。

- 寛政暦と時憲暦は同程度、天保暦でさらに改善されていることがわかります。

関連ページ†

Last-modified: 2023-10-11 (水) 15:32:19