暦Wiki

6. 明治維新と太陽暦†

明治維新の混乱†

- 明治維新の混乱の中、編暦担当部署も二転三転を繰り返すことになります。

- 明治元年(1868)にはふたたび土御門家が編暦を担うことになりますが、まもなく晴雄は死去、幼い和丸が引き継ぐことになります。

- 明治三年(1870)には大学に天文暦道局が設置、大学廃止などを経て星学局となります。

- 土御門和丸らは天文暦道御用掛となりますが、本局は東京に移転して土御門家は出張所扱いとなり、これも廃止されて十二月には土御門和丸は御用を免じられます。これにより、長く続いた土御門家と暦の関係は途絶えることになります。

- このころ、内田五観が星学局督務となり、頭角を現します。

- さらに明治四年(1871)七月に文部省、さらに幾多の変遷を経て、明治9年(1876)には内務省へと移ります。

- この混乱は天文台建設をめぐる海軍省・内務省・文部省の乱立時代を経て、明治21年の東京天文台設立により収拾されます。

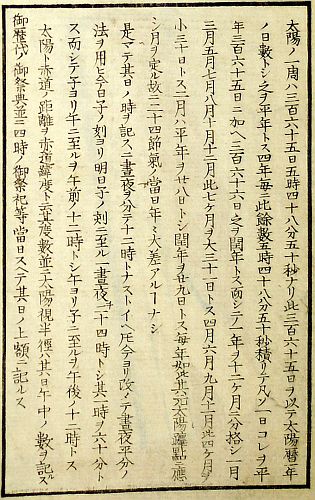

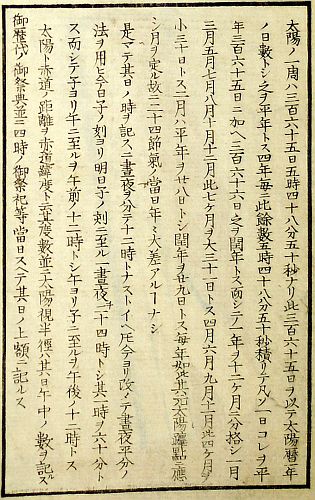

太陽暦の採用†

- 太陽暦については、江戸時代にも少しずつ紹介され、蘭学者の中にはオランダ正月を祝うものもいたそうです。

- 幕末には和暦と西暦の照合も必要となり、萬国普通暦なども作られていました。

- キリスト教は禁止されていましたが、ひそかに明治元年 瞻礼記のような暦を作っていたようです。

- 明治五年(1872)十一月九日 改暦の布告 (国立国会図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )

)

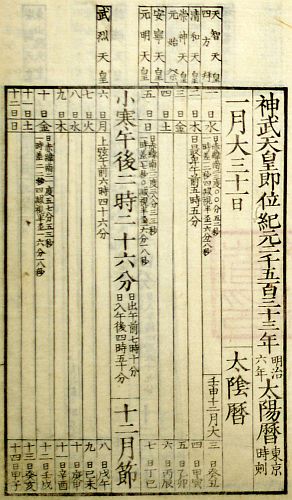

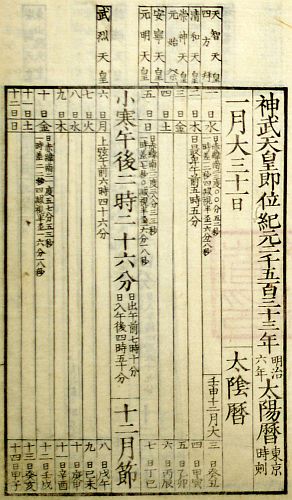

- 明治五年十二月三日を明治6年1月1日とし、太陽暦の採用に踏み切りました。

- 太陽暦の利便性

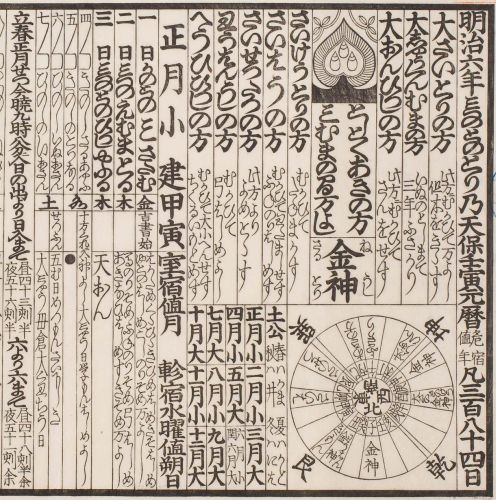

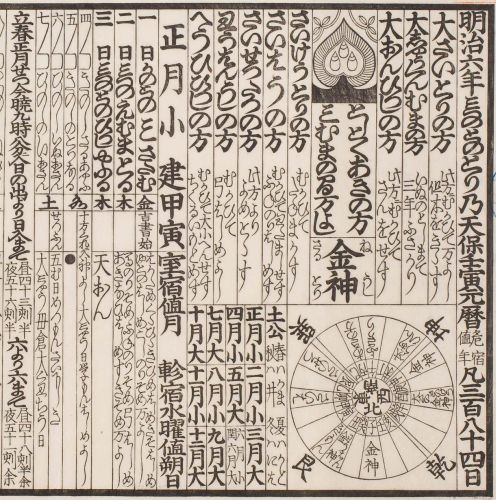

- 太陰太陽暦は2-3年に1回うるう月を入れなければならず、その前後で季節と食い違いができます。また、うるう月の入り方も複雑です。

- 太陽暦のほうが季節とのズレが少なく、うるう年のルールも単純です。

- 諸外国と同じ暦の方が交際上も便利、時代が変ったことを印象付け、西洋に追いつこうという意図からも合理的といえます。

- 時刻法も不定時法は不便です。

- 中下段に記載された暦注は迷信に過ぎません。

- 突然の改暦

- 既に太陰太陽暦による正式な明治六年暦が販売されており、国民はもちろん、頒暦を独占していた弘暦者にとっても突然の事態でした。

- いかに改暦が合理的といえども、わずか20日後に1000年以上も続いた太陰太陽暦をやめようというのは無謀な話です。

- それまでにも改暦を唱える人物はいましたが、暦は社会に大きく影響を与えるものであり、なかなか実現には至りませんでした。

- それでもなお改暦を断行した理由は財政の問題にあると大隈伯昔日譚に記されています (国立国会図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 明治四年に政府は月給制を採用しており (国立国会図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )、このままではうるう月のある明治六年には1か月多く給料を払う必要がありました。

)、このままではうるう月のある明治六年には1か月多く給料を払う必要がありました。

- しかし、太陽暦を採用すればうるう月がなくなり、その分の給料は不要となります。

- おまけに、布告第374号において2日間だけの12月も支払わないこととし、合計2か月分の給料を節約したのです (国立国会図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 改暦の後始末

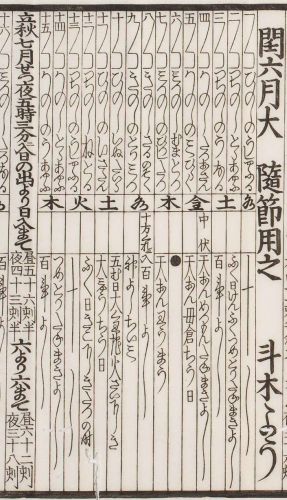

- こうして太陽暦改暦は断行されましたが、啓蒙にはなおしばらくの時間を要しました。

- 福沢諭吉の改暦弁をはじめ多くの啓蒙書が登場し、太陽暦の利便性が説かれました。

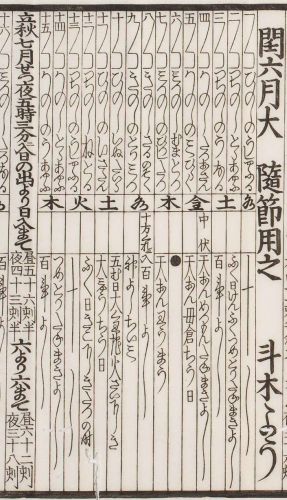

- それでも、旧暦の併記は明治42年暦まで続けられることになります。

- いろいろ後回しにされました。

- 明治6年の祝祭日は暫定とされ、後日確定することになりました。

- 休日は1と6のつく日のままで、後日31日が除外されました。日曜日が休日となるのは明治9年のことです。

- うるう年のルールについては議論の余地もありましたが、明治31年勅令第90号により実質グレゴリオ暦と同じになりました。

- 改暦以前に結ばれた契約で問題が起きた場合は、太陽暦に引き直して判断されることとなりました (国立国会図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 会計年度が十月〜九月から1月〜12月に改められ、移行措置的取り決めが定められたのは新年目前のことでした (国立国会図書館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 弘暦者の取り扱い

- 太陰太陽暦による明治六年暦は不要なものとなり、多大な在庫と払い戻しで弘暦者は大損害を被ることになります。

- おまけに、太陽暦による暦を急ぎ頒布すべく、明治6年の略暦は許可を得れば誰でも刊行可能となり、独占権まで脅かされます。

- このため、1枚刷りの略暦を除く頒暦独占権を弘暦者に与え、かつ上納金も免除することになりました。

- この措置はたびたび延長され、明治16年暦を神宮司庁が頒布するようになるまで続きます。

関連ページ†

Last-modified: 2023-01-17 (火) 22:05:28

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )

)

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )、このままではうるう月のある明治六年には1か月多く給料を払う必要がありました。

)、このままではうるう月のある明治六年には1か月多く給料を払う必要がありました。![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。