暦Wiki

いろいろな時計†

- 一定のペースで変化するものを使えば、その変化量から時間を知ることができます。

天体の動きを利用する†

日時計 (sundial)†

- 太陽の動きを利用するもので、太古より使われている時計です。

- 単に棒を垂直に立てるだけでは、季節によって影の動きが変わってしまいます。

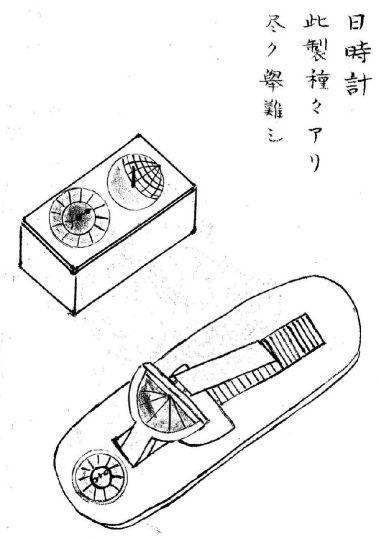

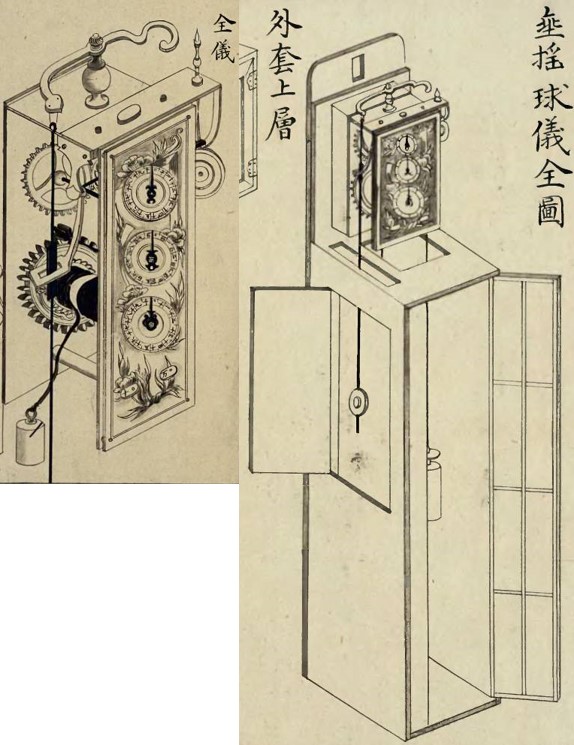

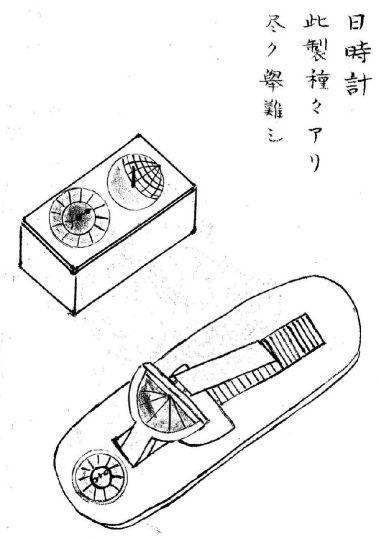

- 日時計 (西村遠里『授時解』p.629)

- 当時=宝暦年間でも、尽く挙げるのは難しいほどの種類があったようです。

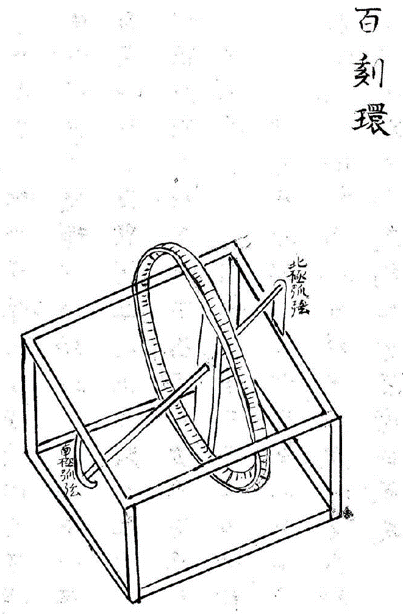

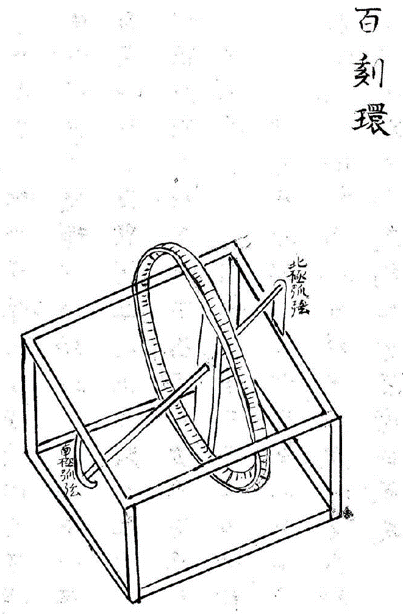

- 百刻環 (西村遠里『授時解』p.635)

- 棒の先を北極に向けることで、影の動きの季節変化がなくなります。

- 名前は1日=100刻という数え方に由来します。

天体の日周運動†

- 夜の時刻は星の日周運動からわかります。

- 古代エジプトでは、デカンが昇ってくるのを数えて時刻を認識していました。

- より正確には南中 (子午線通過) を利用します。

- 北斗七星の向きから時刻を知ることも可能です。

流れるものを利用する†

- 水時計 (water clock)

- 水が一定のペースで流れるのを見て、時を数えます。天気によらず使える一方、冬には凍結、夏には腐敗などの問題点があります。

- 古代エジプトの水時計

- 水が一定のペースで流れ出すよう、底面に向かって狭くなる構造をしています。

- 幅の異なる目盛を使い分けることで、季節によって時間の長さが変わる不定時法に対応しています。

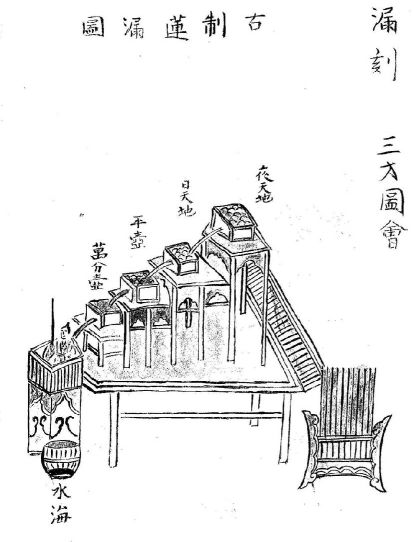

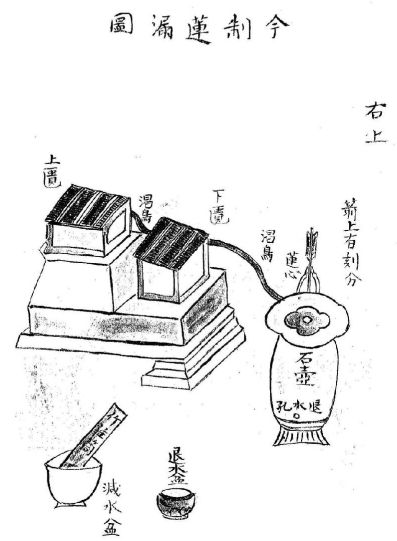

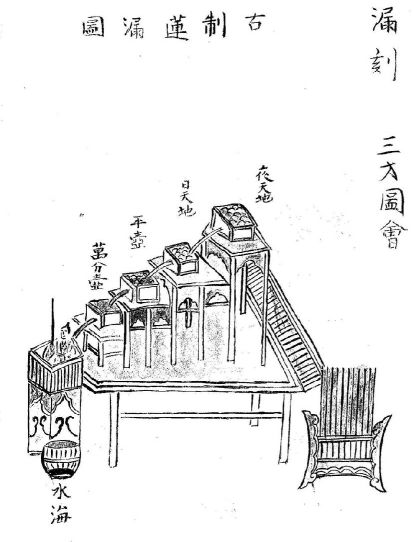

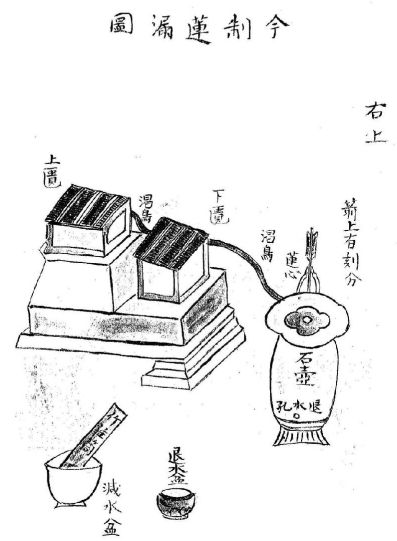

- 漏刻、漏剋 (西村遠里『授時解』p.622/623)

- 時の記念日

- 砂時計 (西村遠里『授時解』p.625)

機械式時計†

錘 (おもり)†

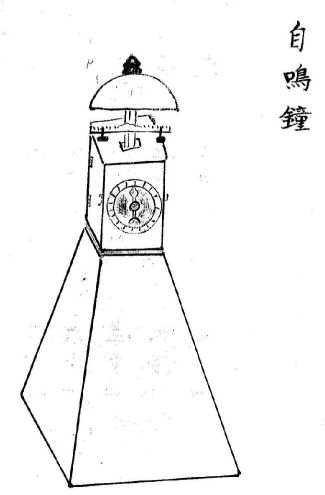

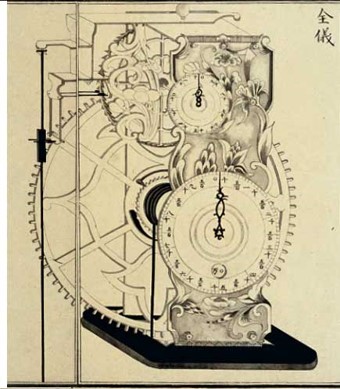

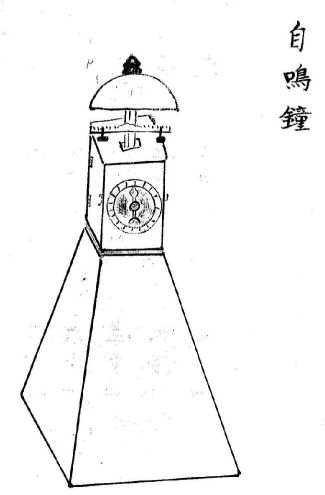

- 自鳴鐘 (西村遠里『授時解』p.628)

- 戦国時代後半、日本にやってきた宣教師たちはキリスト教のほかに時計も献上していきました。

- 関孝和の弟子で徳川吉宗に重用された建部賢弘は、享保七年(1722)の『辰刻愚考』において、時刻を定る器には沙漏・水漏・焼香もあるが一番は自鳴鐘と述べ、昼夜/昏旦刻数や不定時法と定時法の換算表を掲載しています (国文学研究資料館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 『辰刻愚考』や『和漢三才図会』によれば、「自鳴鐘」と書いて「とけい」と読んでいたようです。

- 後者からは「とけい」が「土圭」に由来するという説や「時計」が俗称扱いであったこともわかります (国文学研究資料館

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

- 錘と歯車による時計は、後に不定時法を表示するための改良を加え、日本独自の発展をとげていきます。

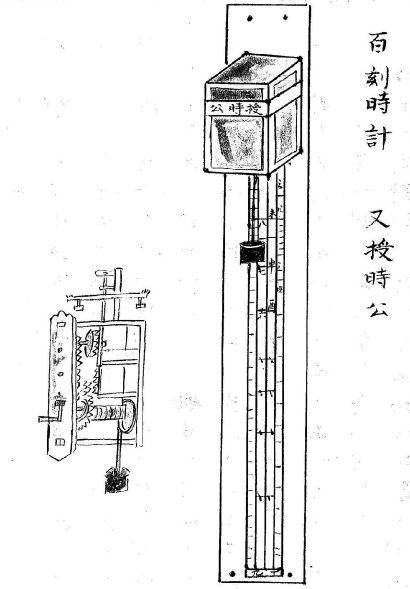

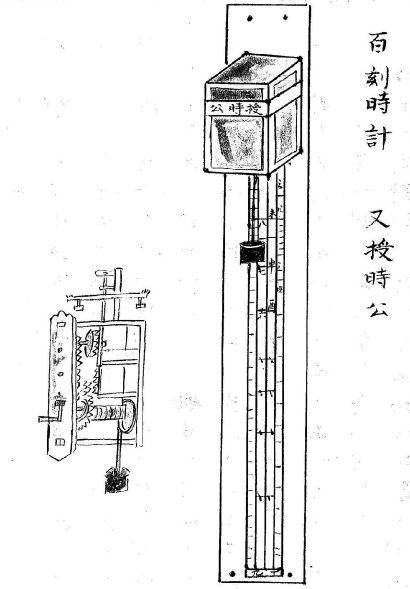

- 授時簡/百刻時計/万分規/尺時計 (西村遠里『授時解』p.625)

- 授時簡は自鳴鐘から時刻盤や鐘を撃つ機巧などを省き、錘の下降そのものを時刻表示に用いたもので、宝暦の改暦において土御門泰邦が用いました。

振り子時計 (pendulum clock)†

ゼンマイ†

- クロノメーター (chronometer; 時辰儀、経線儀)

- 航海で用いるには、持ち運びが可能で、船の揺れや温度変化などに対しても安定して動作できることが必要とされました。

振動を数える†

水晶時計 (quartz clock)†

- 水晶に電圧をかけることで発生する振動 (1秒間に32,768=215回) を数えます。

原子時計 (atomic clock)†

- セシウム原子の放つ光の振動 (1秒間に9,192,631,770回) を数えます。

関連ページ†

Last-modified: 2024-06-13 (木) 14:10:58

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。

![[外部サイト]](/koyomi/image/extlink.png) )。

)。